Libération, 18 février 2016

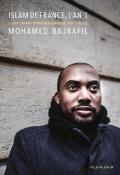

Mohamed Bajrafil, Coran alternatif

par Bernadette Sauvaget

Il a gardé des allures d’enfant sage, d’écolier gentil et doué. Ce serait une gageure de lui donner un âge (37 ans, selon l’état civil). Difficile de l’imaginer, comme c’est pourtant le cas, en père de famille de quatre enfants. Le ton de voix est assez monocorde. On perçoit un caractère effacé, sans aspérité, de la distance aussi. A moins que cela ne soit une sorte de timidité maîtrisée. Avec Mohamed Bajrafil, il faut faire des détours, revenir au point de départ, insister, contourner des pudeurs pour en connaître un peu plus. Cette figure montante de l’islam de France sait garder ses secrets.

On l’a rejoint un vendredi après la grande prière à la mosquée d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). L’ancien gymnase municipal, transformé en lieu de culte, est plutôt déprimant. L’installation est provisoire en attendant que l’association musulmane ne réunisse les 5 millions nécessaires à un ambitieux projet de centre islamique. De fait, c’est l’un des théologiens prometteurs de l’islam de France qui, à la manière d’un Tareq Oubrou, plaide pour une acclimatation de l’islam à la culture française. Encore méconnu du grand public, il fait pourtant, depuis deux ans, régulièrement des apparitions à la télévision. Ce jour-là, sur la tête, il a gardé sa kofia, un bonnet traditionnel des Comores. On peut y lire quelques versets du Coran, brodés à la main. «Je peux prêcher à la mosquée en costume cravate. Mais il y a toujours quelques anciens pour formuler des remarques», confie-t-il. Pour la grande prière du vendredi, il passe volontiers un qamis, et porte le bonnet comorien.

Dans les milieux musulmans, la notoriété de Bajrafil est bien établie. Au sein d’un islam très majoritairement d’origine maghrébine, il tranche par ses racines comoriennes. Il a gardé sa nationalité comorienne, même s’il dit être déjà français «de cœur et de culture». «Je ne suis pas l’imam des Comoriens, et je ne veux pas l’être. Je veux être l’imam des musulmans.» Depuis une quinzaine d’années, il a beaucoup bourlingué dans les mosquées de la région parisienne. Une vingtaine au moins. «Le racisme ? non, je n’en ai jamais souffert, raconte-t-il. Si des fidèles peuvent penser de la sorte, ils ne l’ont jamais exprimé publiquement.» Il estime, lui, qu’être un imam d’origine comorienne lui permet de transcender les clivages de nationalités qui structurent encore le paysage musulman français. «Pour l’instant, les grandes fédérations musulmanes fonctionnent encore sur ce modèle. Mais les choses vont devoir changer», plaide le théologien.

Dans les milieux musulmans, on ne roule pas sur l’or. Une minorité d’imams est salariée. Mohamed Bajrafil a «toujours été bénévole». Docteur en linguistique, il gagne sa vie à l’Education nationale comme professeur de français et d’histoire en lycée pro. Avant de s’ancrer à Ivry (en 2009), il a exercé à la mosquée de Vigneux-sur-Seine (Essonne). Ce lieu de culte est assez typique d’une nouvelle génération. Indépendant (sans affiliation à une grande fédération ou à un pays étranger), il est géré par une bourgeoisie émergente assise sur sa réussite et son intégration sociales. (...)

Mohamed Bajrafil affiche son indépendance : «Je n’ai pas de lien avec l’UOIF.» L’urgence du moment est ailleurs. «Il faut lire le Coran avec les yeux du XXIe siècle.»

Mohamed Bajrafil se définit comme un réformiste, ne voit pas d’inconvénients à ce que les hommes et les femmes prient ensemble, dans la même salle, à la mosquée. Sur le port du voile, il affirme, certes, que c’est une obligation religieuse, mais aussi qu’il «n’y obligera pas sa fille». Aux problèmes de radicalisation, il rétorque formation spirituelle et transmission des savoirs. Il déplore ce qui circule anarchiquement sur Internet, admet la nécessité d’ériger en France une faculté de théologie musulmane. Et vite. «Sinon, on continuera à importer des choses de l’extérieur. Les réalités françaises ne sont pas spécifiques. Pour que tout rentre dans l’ordre, il est indispensable qu’il y ait des institutions en France qui forme à l’islam.»

Aux Comores, il a, lui, reçu une formation traditionnelle : l’école coranique dès l’âge de 3 ans pour un apprentissage approfondi de l’arabe, de la lecture et de la récitation du Coran. Sous la houlette de son père et de ses maîtres, il a ensuite poursuivi pour devenir un spécialiste de grammaire arabe. «Je me levais très tôt le matin pour tout mener de front», précise-t-il. Ses brillants résultats scolaires auraient pu lui ouvrir un autre destin, aux Etats-Unis ou au Canada. Après son bac, il prépare un dossier de demandes de bourses pour étudier à l’université de Toronto. Mais il a finalement choisi la France. Pour y accomplir ses études universitaires. Et par amour. Sa future femme, d’origine comorienne, l’y attendait. «C’est sa mère qui nous avait mis en contact. Elle est venue aux Comores ; je l’ai rencontrée. A son retour en France, elle a parlé de moi à sa fille. Nous avons échangé nos photos et commencé à correspondre par voie épistolaire», raconte le théologien.

De par ses racines, sa formation, sa culture, Bajrafil est un surprenant mélange. Orphelin de mère dès son plus jeune âge, il a traversé, il y a peu, d’autres douleurs : la perte de son fils aîné de 2 ans. «Ce deuil-là transforme toute une vie», confie-t-il. Le rêve américain ne l’a toujours pas quitté. Chargé de cours en arabe à l’université, passionné de Rousseau, le jeune théologien s’imagine professeur en Californie. «Je suis très intéressé par un centre d’enseignements des sciences islamiques à Berkeley, le Zaytuna College», explique-t-il. Fondée il y a dizaine d’années par Hamza Yusuf, un Américain converti à l’islam, l’institution se veut le fer de lance de l’adaptation de l’islam à la culture américaine.

1978 Naissance à Tsidjé (Comores).

1981 Entre à l’école coranique.

1999 Arrivée en France.

2008 Devient imam à Ivry-sur-Seine.

2015 Parution d’Islam de France, l’an I. Il est temps d’entrer dans le XXIe siècle.

RCF, 26 janvier 2016

Le Temps de le dire

Quel islam pour la France ?

Débat entre Mohamed Bajrafil, Pierre Manent et Mourad Latrech, animé par Stéphanie Gallet.

La Croix, 16 décembre 2015

par Anne-Bénédicte Hoffner

« Pourquoi n’entend-on pas davantage les musulmans hostiles à l’islam radical ? » Dans deux courts essais engagés, Mohamed Bajrafil, docteur en linguistique, chargé de cours à Paris 12 et imam à Ivry-sur-Seine, et Farid Abdelkrim, acteur impliqué de longue date dans des associations communautaires, prouvent que certains prennent la parole – ou la plume –, et courageusement.

Le premier, d’origine comorienne, a été enseigné par son père, savant traditionnel pour qui «tout ce qui a été dit autrefois est sacré et immuable». C’est donc aux sources de l’islam qu’il puise pour appeler ses frères musulmans français à une compréhension renouvelée de leurs textes et de leur tradition et, au fond, à «entrer dans le XXIe siècle». Car il en est convaincu : « Le texte sacré, pris globalement, est muet, il ne nous dit pas la totalité de son sens ni comment il doit être appliqué. (…) Ne pas voir cette évidence, croire qu’on peut connaître exhaustivement la parole divine revient – et cela, les musulmans d’aujourd’hui doivent absolument le comprendre – à trahir l’esprit même du Coran. »

Devenu conférencier et imam, il s’essaie désormais à formaliser et à rendre compte de ce que « le fait de vivre en France (lui) a apporté, a modifié en (lui) ». Inlassablement, il appelle ceux de ses coreligionnaires qui restent prisonniers des « epistemè guerrières qui ont marqué les siècles passés » à rétablir, dans leur nécessaire travail d’interprétation, « l’exigence de vérité, l’humilité des savants ». Tout en restant dans le cadre de l’orthodoxie musulmane, il sait ne pas mâcher ses mots contre les salafistes, ces « champions de la glaciation », à l’égard desquels il convient d’être « d’une fermeté absolue » et à qui il faut « répéter que ce qu’ils font est blasphématoire, négateur même de la substance de la foi ».

À la société française, il demande un effort pour tenir ses promesses d’équité. Et à l’ensemble des musulmans, il suggère une forme d’aggiornamento : « Repensons tout, y compris et surtout nos querelles d’autrefois ! Sortons de toutes nos scléroses, une à une, libérons-nous de ce que nous avons confondu avec nous-mêmes, de ce que nous avons conservé comme un trésor et qui n’était que fantôme et poussière. » (...)

France Culture, 22 novembre 2015

Cultures d'islam

Et si l'islam de France n'avait pas encore commencé d'exister ?

par Abdennour Bidar

Le Monde, 10 novembre 2015

La laïcité, une chance pour l'islam ?

par Cécile Chambraud

Dans le tohu-bohu qui tient bien souvent lieu de débat autour de la présence de l'islam en France, une accusation revient sans cesse : les musulmans dédouaneraient leur confession de la dérive djihado-fondamentaliste en soutenant qu'elle est étrangère au vrai islam, religion de paix, affirmation qui les dispenserait d'introspection. Mohamed Bajrafil inscrit son livre dans cette controverse. Convaincu qu'« il est des silences complices », cet imam, qui exerce à la mosquée d'Ivry-sur-Seme (Val-de-Marne), refuse l'esquive. S'appuyant sur la solide culture théologique qu'il a acquise dans ses Comores natales, il part à l'assaut des préjugés qui menaceraient de faire «sombrer» la France «dans des conflits communautaires».

Ce faisant, Mohamed Bajrafil sait qu'il divisera. Le titre même de son ouvrage, Islam de France, l'an I (II est temps d'entrer dans Ie XXIe siecle), sera considéré par certains comme une provocation ou un non-sens. L'islam est l'islam, soutiennent-ils, il ne peut être de France plus que d'ailleurs. Or, forcer le débat, provoquer la discussion au sein de la deuxième religion de France, est précisément l'un des objectifs de ce livre. Sa thèse centrale est que l'islam doit s'engager dans une réforme par la remise en mouvement du débat en son sein. Non pas parce que sa théologie aurait besoin d'être adaptée pour être compatible avec une société occidentale majoritairement non musulmane. Mais bien parce qu'à ses yeux, il doit faire mouvement pour « entrer dans Ie XXIe siècle ».

Le constat qu'il dresse de l'islam contemporain est sans fard. Cette religion traverse, selon lui, une phase de glaciation. «Quelque chose, un jour, il y a très longtemps, s'est figé, et c'est cela qui nous explose à la figure. » Ce qui s'est figé, ce serait le travail proprement théologique de réflexion sur et de lecture du Coran, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, une frange de musulmans réduise l'islam à une vision « sous cloche » de ce que furent les premières générations de cette religion naissante. Pour eux, « interdit d'interpréter. Interdit de penser. Répétez, répétez toujours, ça suffira », accuse-t-il sèchement.

Mohamed Bajrafil déconstruit quelques-unes des idées que l'on retrouve chez les tenants de cet islam pétrifié comme chez certains non-musulmans qui jugent l'islam incompatible avec la République ou la démocratie. Il fait un sort à l'idée qu'il aurait partie liée avec une forme particulière de pouvoir politique, historiquement incarnée dans le califat. (...) ll affirme que la laïcité n'impose pas de renoncement aux musulmans, mais permet au contraire « un retour à l'essence de [la] foi ». Il dénonce, en revanche, une certaine laïcité d'intolérance aux religions qui provoque chez une partie des jeunes musulmans français une sorte de «schizophrénie, une impossibilité d'être ni d'ici ni d'ailleurs ».

Nonfiction.fr, 9 novembre 2015

par Maryse Emel

Il est imam et tient à clarifier les termes, d’abord pour ses coreligionnaires. Mais « ce livre veut être un appel à la réconciliation des consciences et des cœurs ». A propos de la France, il rajoute : « Ce pays pourrait sombrer, si nous ne bougeons pas, dans des conflits communautaires et civils. » L’Islam a toujours su s’adapter au pays d’accueil. « L’Islam de France » c’est cette volonté de poursuivre la même démarche en France.

Les musulmans ont figé leur représentation de la France dans un passé immuable sans en voir les changements, de la même façon que Houellebecq par un« manque aussi bien de lucidité que

d’imagination »et avec « ce goût si prononcé chez lui de la répétition sempiternelle de la même médiocrité » en est l’illustration inverse pour ceux qui caricaturent

les musulmans. Son roman Soumission en témoigne.

Pour Mohamed Bajrafil, chargé de cours à Paris12 et imam à Ivry-sur-Seine, il faut d’abord s’instruire sur le Coran et l’Islam avant de se laisser aller à des jugements hâtifs. S’appuyant sur des

ouvrages savants, le Coran, les Hadiths ou l’analogie, il tente de clarifier les termes du débat pour parvenir à un consensus sur les ambitions de l’Islam. C’est un humanisme croyant fondé en droit

qu’il désire présenter afin de sortir des préjugés et de sa violence consécutive.

Les techniques de désinformation se sont toujours appuyées sur les peurs collectives et la manipulation du sens des mots. C’est d’autant plus facile avec la langue du Coran qu’elle est peu

connue et surtout souvent incomprise des non musulmans mais aussi des musulmans. Toute traduction en effet suppose un écart vis-à-vis de la lettre du texte. Coller au mot à mot c’est se risquer

au contresens qui peut avoir parfois des conséquences fâcheuses. C’est ainsi que par exemple, le « muslim » dans la langue arabe, mot repris littéralement en anglais, c’est-à-dire le

« bon croyant », est « celui dont la main et la langue sont en paix avec les gens » .

Le Prophète Mohamed est là pour accomplir l’Islam. Cela signifie d’abord, le transmettre et non l’imposer . Imposer par la force serait contradictoire. Il vient aussi parfaire ce qui est déjà

là. Là encore, il faut être attentif. Nul immobilisme. Il ne s’agit pas de figer les choses. Seul Dieu, comme il est Dieu connaît la perfection. L’homme ne peut qu’en approcher. Sa compréhension du

Coran n’est pas absolue. D’où la nécessité de débattre encore et toujours sous peine de sombrer dans l’idolâtrie. Ainsi faut-il viser la perfection jamais vraiment atteinte. (...)

Se pose dès lors la question de l’application politique du Coran. Cela s’appelle le califat. La question du sens du califat, institution combattue par Ali Abderraziq dans son

ouvrage L’Islam et les fondements du pouvoir en 1925, ce qui lui valut sa disgrâce par l’Etat égyptien, est une question d’actualité au vu de l’Etat islamique . Le califat connut trois

périodes : les Omeyyades (661-750), les Abbassides (750-1258), les Ottomans (1259-1924). C’est la mort de l’Empire ottoman quand Mustapha Kemal qui deviendra Atatürk, abolit le califat.

Aujourd’hui certains souhaitent le retour du califat, ce qui est selon Mohamed Bajrafil insensé : « il n’est pas théologiquement, historiquement, logiquement possible d’affirmer que le

califat est un pouvoir universel et atemporel. ». Et de rajouter : « il est impossible de ne pas dire qu’il vaut mieux vivre en France que dans le soi-disant Califat du

prétendu Etat islamique » .

Le califat est-il un choix politique inscrit dans le Coran ? Il n’y a en fait aucun choix politique dans le Coran. C’est pourquoi à sa mort le prophète ne laissa aucune consigne à propos de sa

succession. Aux Croyants de lire et comprendre.

Pour vivre en harmonie les hommes doivent donc dégager les règles de vie ensemble à partir de la lecture du Coran. A partir du 8e siècle deux attitudes se dégagent : une attitude

rationaliste qui cherche à comprendre le texte et une attitude athariste ou traditionnaliste qui compile les textes considérant qu’il suffit de lire pour répondre aux questions que l’on se pose, et

précisément les questions juridiques. Cela donne naissance à quatre écoles de droit, circonscrites géographiquement, qui, malgré leurs divergences, vont établir les quatre sources du droit et de ses

normes : le Coran, la Sunna (ensemble des hadiths), le consensus et l’analogie. L’analogie pour être valide dépend du Coran et de la Sunna. En revanche le consensus pose le problème de la vérité

et de l’incertitude qui découlent du débat. Il y a trois types de consensus. Les deux premiers relèvent d’un consensus unanime : celui des savants de la communauté musulmane qui se sont mis

d’accord sur un point particulier du droit, celui de toute la communauté musulmane. Le dernier est moins évident : il y a consensus quand la majorité des savants musulmans tombent d’accord à un

moment donné. C’est le consensus le plus dogmatique qui met fin au débat.

L’Islam de France c’est s’adapter sans se perdre. Il n’y a pas d’Islam universel. Il appartient à ici et maintenant.

Saphir News, 6 novembre 2015

"L'islam n'a pas besoin de lois d'exception pour être pratiqué"

propos recueillis par Huê Trinh Nguyên

Mohamed Bajrafil n’a pas la langue dans sa poche. Docteur en linguistique, ce « surdoué du Coran » ‒ dont il maîtrise la lecture avant même l’âge de dix ans ‒ est à la fois enseignant d’arabe à l’université, professeur de lettres dans le secondaire et imam à la mosquée d’Ivry-sur-Seine, sans compter ses nombreux cours et conférences sur la religion qu’il dispense en France et en Belgique. C’est dire qu’il sait manier le verbe et a le sens de la pédagogie. Mais pour aller au-delà de son cercle d’élèves et de fidèles ‒ de plus en plus nombreux ‒, il a pris la plume et publié Islam de France, l’an I, un ouvrage qui cartonne en librairies (...). Pas étonnant : alliant théologie, Histoire et observation sociologique de la société française, Mohamed Bajrafil emploie dans son texte le « je », la première personne du singulier qui marque son engagement personnel dans la réflexion et l’action et induit une relation directe avec ses lecteurs, qui alors en sortent plus que convaincus de devoir enfin « entrer dans le XXIe siècle ».

Vous enseignez depuis longtemps les sciences islamiques et, en tant qu’imam, répondez régulièrement aux questionnements des fidèles. Pourquoi avoir décidé d’écrire un ouvrage ?

D’abord, je l’ai fait pour ma religion. Aujourd’hui, que nous, musulmans, le veuillons ou non, notre religion de paix, d’amour, d’ouverture à l’autre, d’altruisme est perçue par un nombre non négligeable de terriens comme une bête immonde. Son image de marque est entachée. Sauf, bien sûr, à être aveugle. Un discours de haine émane de nos propres rangs, d’abord à l’encontre de musulmans, ensuite à l’endroit d’autres personnes de confessions différentes et/ou sans confession. Toute une littérature de rejet, de haine de l’autre s’est développée, faisant référence à ce que le musulman que je suis a de plus cher au monde, à savoir le Coran, et le modèle humain d’incarnation de ce dernier, à savoir le Prophète Muhammad – puisse Dieu lui adresser salut et miséricorde. Convaincu qu’il est des silences complices et par jalousie pour ma religion, j’ai pris la décision d’écrire ce livre pour éclairer mes coreligionnaires sur ce que je pense être la vérité quant à la compréhension et à la manipulation technique d’un certain nombre de concepts, de mon point de vue aujourd’hui complètement dévoyés de leurs sens véritables.

En sous-titrant « entrer dans le XXIe siècle », vous adressez-vous aux seuls musulmans ou à un lectorat plus large ?

Dans vos pages, vous continuez d’user de pédagogie…

L’islam ne nous a pas été envoyé pour être imposé aux gens. Le Prophète a reçu l’ordre de transmettre seulement. Pourquoi ses suiveurs, que nous souhaitons être, auraient-ils le droit de l’imposer aux gens ? Dieu lui apprend dans le Saint Coran que s’il était grossier, d’un cœur lourd, personne ne l’aurait suivi. Pourquoi et comment allons-nous réussir à appeler à la religion de Dieu, en commettant les erreurs dont Il a mis à l’abri son Prophète ? Parler d’amour de l’autre, de miséricorde à l’endroit de mon semblable humain ne doit pas être un signe de faiblesse, surtout dans une religion dont le Prophète a été décrit comme « seulement une miséricorde des univers » par le Créateur de ces derniers. Des notions aussi fondamentales que le califat, la relation politique et islam, l’immuable et le variant, la naissance des sciences religieuses musulmanes, les différentes écoles dogmatiques musulmanes, la présentation des bases de l’islam aux non-initiés sont abordées. La dimension socio-politique qui est celle de la France d’aujourd’hui n’a pas été moins traitée. Le paternalisme de certains politiques à l’égard des musulmans, le rôle de certains médias dans la stigmatisation des musulmans et tant d’autres points ont été abordés avec un peu plus de distance.

Comment faire face aux discours ultrarigoristes, dispensés notamment via Internet, qui séduisent de plus en plus les jeunes et laissent peu de place à la spiritualité ?

De fait, il y a deux types de rigorisme : le farfelu et le véridique. Le vrai rigorisme est celui que l’on s’impose, pas celui que l’on impose aux gens. Et il consisterait tout bonnement à adopter dans la vie de tout instant un comportement obéissant au maximum possible à un idéal donné. D’ailleurs, le vocable vient de rigueur : or l’enseignant que je suis, comme l’élève que nous ne cessons jamais d’être, donne ou reçoit constamment des remarques de manque ou de présence de rigueur dans ou pour un travail donné. Ce n’est donc pas en soi une tare. Au contraire. Le rigorisme est farfelu quand il prend des formes extravagantes et cherche à s’imposer aux autres, car n’ayant pas tous le même métabolisme, ni les mêmes aspirations, ni même une pensée unique, « chacun, comme dit le Prophète, agit aisément dans et pour ce pourquoi il a été créé » . Et cette forme de rigorisme est interdite en islam, clairement. On pourrait écrire des livres avec les textes l’interdisant. Pour répondre à votre question, il n’y a que par le savoir que l’on peut contrer ce rigorisme farfelu.

On somme souvent les musulmans de se fondre dans la République, de réduire leur visibilité dans l’espace public. Croyez-vous parallèlement en la capacité intégratrice de la République, en termes économique, politique, social… ?

Le but est d’apporter ma pierre à l’édifice de ce pays, menacé, qu’on le veuille ou non, par des conflits communautaires et civils, si nous tous ne bougeons pas. L’accent a, sur ce point, été beaucoup mis sur les rapports des jeunes à la République. Sans être leibnizien dans ses monades dont Voltaire s’est bien gaussé dans son célèbre Candide, là où beaucoup voient les signes de cette explosion, je vois plutôt ceux de l’éclosion d’une nouvelle France, forte de tous ses enfants. Une France qui donne la même chance à tous ses enfants, qui reçoit en retour la considération que mérite un parent. Une France qui ne se perd pas dans des jérémiades censées définir son identité, ayant compris que celle-ci est, du moins, aujourd’hui multiple. La djellaba n’étant pas moins française que le costume, Mamadou n’étant pas moins français que Paul. Une France apaisée dans laquelle Mohamed et Ali, aux côtés de Françoise et de Jean-Marc ne se sentiront pas d’un autre bled que la France, parce que, de fait, c’est leur bled. Une France que Fatima ne rejettera pas sous-prétexte qu’un politique carriériste et moins soucieux du devenir de ce pays, comme c’est le cas de beaucoup, lui aura dit qu’elle n’était pas d’ici. Une France pour laquelle tous ses enfants se battront, convaincus que c’est leur patrie. Or, aujourd’hui, quand j’entends certains enfants français dire des autres Français qu’ils sont des Occidentaux, je me dis qu'il y a un grave problème de schizophrénie, car le Mohammed né en France n’est pas moins occidental que son frère, cousin ou voisin Martin né, comme lui, en France. Il se veut d’un bled dont il ne connaît souvent sinon rien, en tout cas pas grand-chose. (...)

Dire « Islam “en” France » ou « islam “de” France » est un vieux débat qui traverse les réflexions des musulmans « de » France depuis des décennies. Expliquez-nous le choix de votre titre.

L’islam de France ne signifie pas que l’on propose que l’on change de religion, ou que l’on rende non obligatoires les prescriptions coraniques. On ne dit pas que pour être « de » France, l’islam doit se vider de son sens et son essence. On dit, au contraire, que le propre de l’islam et de son universalité viennent de ce qu’il s’est toujours adapté partout où il est arrivé. Au Sénégal, on ne ne porte pas les mêmes habits qu’en Arabie. Le boubou de Maki Sall, actuel président du Sénégal, est plus proche de celui de son ancien homologue Obassandjo, du Nigéria, que de la gandoura du roi Mohammed VI. Je veux dire par là que les spécificités culturelles des uns et des autres ont toujours été respectées et prises en compte par l’islam, quand elles ne remettaient pas en cause les droits de l’homme les plus élémentaires ni sa foi. D’ailleurs, on a vu, dans ce sens, la naissance d’une jurisprudence toute nouvelle sous l’impulsion du Dr Yusuf al-Qaradawi intitulée « La jurisprudence des minorités », une notion contestée par les tenants d’un islam monolithique, arabisant de facto des populations qui ne le sont pas. Al-Qaradawi s’est, entre autres choses, appuyé sur le fait célèbre qu’Al-Shafi‘i, le fondateur d’une des quatre écoles juridiques musulmanes présentes dans le monde aujourd’hui, a changé totalement d’école, donc de méthodologie d’accès aux textes, pas d’islam, au sens propre du terme, quand il a quitté l’Irak et gagné l’Égypte. Comme sur l’œuvre monumentale de l’illustre Ibn Al-Qayyim intitulée ‘Ilâm almuaqqi’iin ‘an rabbi al’anlâmiin, dont le troisième volume s’ouvre sur ce titre évocateur « Chapitre sur le changement de la fatwa selon le temps, les situations, la personne et les lieux ». Ce n’est donc pas à un travestissement de l’islam que j’appelle à travers ce titre. C’est à une contextualisation de la compréhension de nos sources et surtout à la rupture du cordon avec les bleds. L’islam est une religion de France, au même titre que les autres religions. Il n’a pas besoin de lois d’exception pour être pratiqué. Mais il n’a pas non plus à souffrir de sous-traitements.

Afriscope, novembre 2015

"La laïcité ne peut pas se réduire à un lardon, à un pinard ou à un bout de tissu"

propos recueillis par Anne Bocandé

Il est la nouvelle vedette des médias, de Canal + à Beur FM, du Parisien à Oumma, de RFI à LCI. Se posant comme homme de la réconciliation, Mohamed Bajrafil appelle à une réforme de la lecture des textes de l'islam, religion fondamentalement laïque explique-t-il. Lettré et communicant hors pair, cet imam d'Ivry-sur-Seine (94) qui est né aux Comores, vit en France depuis 16 ans. Son livre Islam de France, l'an I se révèle nécessaire pour dépoussiérer le débat sur la place des religions en France. Il renvoie chacun à ses responsabilités dans le climat de crispations identitaires actuelles.

Que signifie le titre de votre livre : Islam de France, l'An I, avec le sous-titre Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle ?

"L'an I" parce que j'estime que si nous nous réveillons, ce sera l'an I. On aura pris conscience du fait que nous sommes dans un bateau commun et que rien ne sert que nous nous opposions. Au

contraire, notre bateau, appelé la France, a autant besoin des uns que des autres. Cela fait dix ans que l'islam est conçu comme un problème en France. Des Arabes aux musulmans, la même rhétorique de

la peur de l'ennemi intérieur, du grand remplacement, etc.

Vous indiquez d'ailleurs dans votre préface que d'un côté comme de l'autre certains en font un business. Pourquoi, alors, prendre cette parole publique ?

Janvier 2015 a été un tournant dans l'esprit des Français. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui sont descendues dans la rue. Cela ne s'est pas vu depuis la Libération. Et en même temps la

sinistrose ambiante exigeait de ma part, en tant que citoyen, de faire quelque chose. Ce livre se veut un appel à la réconciliation des cœurs et des esprits.

Vous défendez l'idée que l'islam est fondamentalement laïc. C'est-à-dire ?

La laïcité est pour moi quelque chose de coraniquement naturel. La liberté est donnée à tout un chacun de croire ou de ne pas croire. De nombreux versets dans le Coran en parlent : " Dis-leur

que la vérité émane de leur Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croit. Quiconque ne veut pas croire, qu'il ne le croit pas". C'est pour moi la laïcité par excellence. De la bouche de ses pères

fondateurs et des articles qui la constituent, la laïcité ne s'est pas voulue comme une anti-religion mais au contraire comme le fait que l'état n'a pas de religion officielle. qu'il va mettre à la

disposition des cultes ce dont ils ont besoin pour s'exercer. Il n'y a donc pas de lutte contre les religions et celles-ci n'ont pas à s'imposer dans l'espace public comme étant la référence de tout

le monde. Chacun a le droit de croire et de ne pas croire. En ce sens, oui, l'islam est profondément laïc.

Votre deuxième chapitre s'intitule "Sortir de la glaciation" pour expliciter que l'islam aujourd'hui doit sortir de la fixation dans laquelle certains voudraient le maintenir et

s'adapter aux espaces et au temps où il se pratique.

La glaciation, oui, tant du côté de certains musulmans qui se réclament d'un courant de pensée qui se veut puriste, que de ceux qui sont atteints de la "laïcitite"(1). Ils ne comprennent pas que les

mondes vivent les uns dans les autres et non plus les uns à côté des autres. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui je peux être votre mari, votre beau-frère et en fait ça les dérange. Il faut les

combattre sur le terrain des idées. Ce qu'ils disent tient sur un post-it : des platitudes à longueur de journées comme si une société multiculturelle serait multi-conflictuelle, et responsable de la

montée du Front national. Et ce n'est pas tant les bêtises qu'ils racontent qui est dangereux mais qu'elles trouvent un écho auprès d'un certain nombre de personnes. C'est au fond ce qui m'aura

décidé à écrire ce livre. J'y renvoie tout le monde dos à dos. (...)

Cette réforme que vous ancrez en France est-elle valable partout ?

Le fait d'être en France est indéniablement un facteur central dans une possibilité de réforme, non pas de l'islam - parce que l'islam est ce qui est révélé par Dieu - mais de la façon de lire les

textes fondateurs de l'islam. C'est là-dessus que doit porter la réforme. La lecture que nos aïeux nous ont laissée à partir des réalités sociologiques, politiques, philosophiques, économiques, et

environnementales qui étaient les leurs, ne peut pas, sauf à vouloir faire des anachronismes assassins, avoir cours aujourd'hui. Cette idée est intrinsèquement liée à l'islam. Puisque le Prophète dit

qu'à la tête de chaque siècle Dieu envoie une personne ou un groupe de personnes qui vont revivifier la religion pour la communauté.

Contre les tutelles étrangères comme interlocuteur dans la gestion de l'islam en France, vous appelez également les imams à ne pas être paternalistes.

Il faut qu'on cesse de se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Le Prophète n'a jamais été paternaliste, pourquoi, nous, qui prétendons le suivre, agirions autrement. Je suis pour qu'on présente

les avis aux gens, et qu'on les laisse libres. Il faut que les religieux se mettent cela dans la tête. Quelqu'un qui ne raisonne pas comme ça est un gourou. D'ailleurs, si tous les avis rendus par

les jurisconsultes musulmans depuis que la jurisprudence existe étaient connus des musulmans, je vous garantis qu'on n'aurait pas tous ces soucis actuels. Quels soucis ? Un groupe de personnes

s'affiche comme porteur de la bien pensance et garant de la religion musulmane, et en vient à dire que l'islam c'est le leur. Que quiconque ne réfléchirait pas comme eux, ne serait tout simplement

pas musulman, au mieux un mauvais musulman ou un vendu. Quand on demandait au prophète lequel est le meilleur des musulmans il n'a pas dit : c'est celui qui fait le plus de prières ou que sais-je

encore. Non, il a dit : c'est celui dont les gens sont en paix avec la main et avec la langue. À partir de là comment faire du tort, soit physiquement soit moralement, en se prétendant musulman ? Il

y a des gens qui n'ont d'islam que le nom.

L'islam ne cesse d'être documenté. Pourtant vous parlez d'ignorance dramatique de la part des non musulmans ET des musulmans. Comment l'expliquez-vous ?

C'est certainement mieux qu'avant mais on est loin du compte. Tout ce que je dis dans le livre, relève pour moi de l'évidence mais, hélas, n'est pas connu d'une bonne partie des gens. C'est là où ce

que j'appelle le SMIC (Savoir Minimum Indispensable à une Conversation) a son rôle à jouer. On a des connaissances superficielles. Même dans les sciences religieuses. Auprès de mon père et deux de

mes maîtres, j'ai passé 15-16 ans à faire des études de théologie matin-midi et soir. Cela apprend à être à la fois modeste- aussi longtemps que tu apprends tu es un apprenti -, et surtout à

approfondir les choses. Nous sommes aujourd'hui dans une carence de connaissances bien que celles-ci soient à la portée de tous. Et au fond on est encore gouverné par les préjugés d'antan. La pire

des choses c'est l'ignorance. Je ne parle pas de l'ignorance lambda, car tout le monde est ignorant de quelque chose. Mais la plus dangereuse est l'ignorance doublée ; quand on pense savoir ce qu'on

ne sait pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En comorien on dit : "on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas". C'est pour ça que tout doit passer par l'enseignement. C'est un vaste

chantier. Et mon livre se veut un essai au propre comme au figuré.

Une réforme de l'éducation nationale est au cœur de votre propos.

Nos cours d'histoire géo aux Comores parlaient de Paris autant que de l'Afrique et des Comores. J'ai lu Camus et Malraux. Et quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que la littérature africaine, par

exemple, était inconnue. L'histoire de France est aujourd'hui une histoire multiple que certains ne veulent pas comprendre ou feignent de ne pas comprendre. Il y a des taches noires dans cette

histoire qu'il convient, par l'éducation, d'éclaircir. Vous, moi, Mamadou, Bineta et qui sais-je encore appartenons à ce pays. Et ce pays ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire de chacun de nous.

La colonisation a été un drame, la Traite négrière aussi. Notre pays y a pris part. L'enseigner permettrait de donner à tout le monde le "SMIC". Je suis pour, par exemple pour avoir enseigné

l'histoire en lycée, que nous amenions nos élèves, quand on traite de la Seconde guerre mondiale, à Auschwitz mais aussi sur l'île de Gorée au Sénégal quand on parle de la traite négrière. De cette

manière on ferait de l'histoire vivante. Vous vantez aussi les bienfaits de l'éducation aux religions. Je contribue à une petite maison d'édition jeunesse pour présenter l'islam aux enfants,

notamment dans Filatéo. Je trouve que c'est une très bonne démarche et j'aimerais que d'autres maisons d'édition en fassent autant, vis-à-vis du christianisme chez les musulmans.

Pensez-vous que l'enjeu même de la survie de la religion islamique est dans cette réconciliation avec la République, au risque sinon que l'islam disparaisse au même titre que l'Eglise dans une

certaine mesure ?

Je ne pense pas parce que la particularité de l'islam est aussi sa résistance. C'est ce que je vous disais au sujet des franges extrémistes, elles ne comprennent pas que le torrent de l'histoire les

embarquera, ça ne tient pas. Un poète égyptien disait ; "les passions sont comme un cours d'eau. Quelque forte que soit une digue elle finit un jour par céder." Il n'en va pas différemment.

Donc soit on revient à l'éclectisme qui a permis de créer des sciences dites aujourd'hui religieuses, soit nous serons mis hors-jeu tout simplement.

(1) Extrait d'Islam de France, l'an I, p. 97 : "la pathologie de ceux qui ne voient plus que la liberté est le fondement ultime de la laïcité, et donnent ce beau nom à leur volonté de reproduction indéfinie du même". "La laïcité recouvre pour une part ce que l'on nomme islamophobie, c'est-à-dire avant tout une méconnaissance de ce qu'est l'islam, voire, souvent, de ce que sont les religions en général."

Afriscope, novembre 2015

par Anne Bocandé

Un essai pour qualifier l'islam de France. C'est ce que propose Mohamed Bajrafil dans Islam de France, l'an I sous-titré Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle. Cette religion de milliers de personnes sur le territoire est aujourd'hui en proie à des crispations identitaires de tous bords. Des fanatiques aux islamophobes. à travers quatre chapitres, "L'islam pour les nuls", "Sortir de la glaciation", "L'islam et la République" et "Que faire", l'imam déconstruit simplement toutes les idées reçues, faisant de la laïcité une anti-religion, et de l'islam un repère de terroristes. L'argumentation est si fluide que le lecteur en sort interloqué. Tant de brouhahas médiatiques et politiques pour un problème qui n'en est fondamentalement pas un…

Afriscope, novembre 2015

par Anne Bocandé

Parler de religion en France devient suspect. (...) Assumer sa foi comme partie de son identité reviendrait, soit à se revendiquer d'une communauté, soit à menacer autrui, soit à être incapable de penser par soi-même. Autant dire que, de nos jours, ces clichés ont la vie dure… Comment en est-on arrivé à cette essentialisation des questions, à autant de raccourcis et d'exclusions ? À réduire la composante intime d'un être à une menace collective ? Par ignorance, répond Mohamed Bajrafil, imam d'Ivry-sur-Seine (94). Ce linguiste de formation, théologien, à la Une de ce numéro d'Afriscope publie Islam de France, l'an I. Un essai didactique sur l'islam, son fondement laïc, sa relation à la République, mais aussi sur les sources des fanatismes qui le travaillent de l'intérieur. Son credo ? L'enseignement et la connaissance de l'Autre doivent permettre de mieux cerner son semblable, "qui cesse d'être une figure imaginaire, avec le folklore, les stéréotypes et les préjugés qui l'accompagnent". Savoir et connaissance restent les seuls moyens qui évitent la stigmatisation et le rejet dans cette société française à laquelle cet imam s'adresse : "La laïcité n'est pas réductible à un lardon, à un pinard ou à un bout de tissu". Une parole libre qui en appelle au consensus républicain, et qui invite son concitoyen musulman à penser par lui-même, en renouvelant son rapport au sacré, dans un espace laïc en proie à l'instrumentalisation politique. à son discours, qui exhorte les musulmans à relire les textes de l'islam, avec les lunettes de leur temps, et en tenant compte de leur espace de vie, résonnent en écho les propos des évêques de France sur la loi régissant la laïcité : "Bien des solutions peuvent être trouvées aux questions nouvelles par des applications ouvertes de cette loi. Notre expérience d'un siècle est là pour témoigner que cela est possible". Le dialogue, souvent conflictuel, entre l'État français et l'Église a abouti dans les faits à une laïcité prônant l'apaisement avec les religions. Nombre de spécificités et d'amendements au texte premier le prouvent : il y a toujours eu la volonté de construire un terrain d'entente de part et d'autre. La présence, non nouvelle, de l'islam de France ne devrait pas suggérer autre chose. Et si Afriscope s'empare de cette thématique aujourd'hui c'est bien pour accompagner le débat contre l'essentialisation et la réduction des identités singulières.

Le Monde des religions, 29 octobre 2015

Mohamed Bajrafil : "L'islam est par essence laïque"

propos recueillis par Maïté Darnault

Dans son dernier ouvrage, Islam de France, l'an I – Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle, l'imam d'Ivry-sur-Seine, natif des Comores, dénonce les amalgames qui entravent selon lui la communauté musulmane et décrypte les enjeux d'un islam de France en devenir, où la foi s'érigerait en une école d'autonomie. Le viatique de ce docteur en linguistique, enseignant à l'université Paris-XII : l'érudition à l'épreuve de la « glaciation » des pensées. Il répond aux questions du Monde des religions.

Mohamed Bajrafil part d'un constat : en France, depuis janvier 2015, « parler d'islam est devenu une entreprise des plus périlleuses ». Cet imam progressiste d'Île-de-France se lance pourtant, sans complaisance, dans un plaidoyer contre l'ignorance de tous bords. Il consacre d'abord un chapitre, clair et étayé, à « l'islam pour les nuls ». Les nuls, ce sont de son point de vue autant ces musulmans pensant « qu'on peut connaître exhaustivement la parole divine » (alors que cela « revient à trahir l'esprit même du Coran et, donc, en un mot, à renoncer à l'islam »), que ces politiques français, dont certains attisent la « laïcite » ambiante, et à qui Mohamed Bajrafil préconise un « Smic », un « savoir minimum indispensable à une conversation ». Car comment prétendre gouverner 6 à 8 millions de ses concitoyens, s'interroge l'imam, quand on ignore tout de leur culture ?

Ainsi, Mohamed Bajrafil ne se contente pas de prendre à partie sa communauté, en particulier les plus jeunes, c'est la France qu'il apostrophe dans un appel vibrant : « Tu es grande par ta capacité à faire tiennes toutes les vagues migratoires qui t'ont sillonnée, écrit-il, sans jamais exiger d'elles qu'elles abandonnent ce qu'elles ont possédé avant de venir à toi. […] Tu n'assimiles pas : tu accumules. […] En cela, tu es le monde. » Un monde « à la croisée des chemins », dit-il, où « tout est encore possible, le meilleur comme le pire : il s'agit de ne pas se tromper ».

De quelle manière démontez-vous les fantasmes nourris au sujet du « califat » ?

Il n'y a pas de système politique prescrit dans le Coran ni dans la tradition du Prophète, même si on voit par la suite des gens essayant d’en rendre un inéluctable dans la vie des musulmans, en prenant au pied de la lettre certains propos apparentés au Prophète, en en sur-glosant d’autres, ou parfois en créant des choses de toutes pièces.

En arabe, le mot « khalîfa » signifie soit « celui que l'on a mis à la place de », soit « celui qui succède à ». Il est utilisé dans le Coran pour désigner, entre autres sens, le vicaire de Dieu sur Terre, dans l'un des versets qui parlent du début de la vie du Patriarche, Adam. Mais le sens politique qui va lui être donné plus tard était inconnu, même desdits compagnons au lendemain de la mort du Prophète. La preuve la plus éloquente est que quand le Prophète décède, les compagnons se trouvent dans un imbroglio des plus kafkaïens. Il y a alors trois factions créées, ce qui témoigne du fait que le Prophète en mourant n'a donné aucune consigne quant à la façon d'organiser sa succession, ni parlé d’un système politique particulier.

J'interprète cela comme la porte ouverte à tout système politique, à condition que ceux qui vont y vivre se mettent d'accord. Je ne soutiens pas l’anarchie politique : dans toute organisation sociale donnée, un dirigeant est toujours nécessaire. Cela peut s'appeler présidence, royauté, etc. Mon propos vise à démontrer que le califat ne repose pas sur quelque chose de sacré, c'est un système qui a pu fonctionner ou qui a correspondu à un moment donné, et qui me semble tout bonnement caduque au vu des réalités d'aujourd'hui.

Vous rappelez que le mot charia signifie d'abord « la voie, le chemin » et vous dîtes que « la France réalise beaucoup mieux la charia que certains pays musulmans », pourquoi ?

Employé de manière littérale, la charia désigne le chemin qu'emprunte un cours d'eau d'un point A à un point B. Dieu va utiliser cette expression pour montrer au Prophète qu'il s'engage dans un chemin censé amener l'individu d'un point A, la satisfaction des passions, à un point B, la satisfaction de son Créateur. De là, découle le deuxième sens, donné par les principologistes de l'islam : la charia est miséricorde dans son ensemble.

A partir de là, les principologistes ont décelé cinq objectifs : la protection de la vie humaine, la liberté de croire ou de ne pas croire, le droit à la propriété privée, le libre-arbitre et la perpétuation de l'espèce. Dans quel pays à majorité musulmane ces objectifs peuvent-ils être atteints pour l'individu autant qu'ils peuvent l'être en France ? On a fait de la charia une caricature reposant sur l'exécution des peines, or le Coran nous dit : « Dans l'exécution des peines, il y a la vie. » Le but est clairement de sauver des vies, dans et par l’exécution d’une peine donnée. Pas de les enlever. Ce qui se passe aujourd’hui, c’est qu’on a fait du moyen, l’exécution des peines, la finalité, alors que la finalité est autre, est ailleurs.

Du coup, quand on entend parler d'application de la charia, ça signifie couper des têtes, des mains, alors que la charia est faite pour que l'homme vive mieux. Les allocations familiales, c'est la charia. Aller à l'école, c'est la charia. Que nous soyons soignés, c'est la charia. Qu'il y ait des routes, c'est la charia. En France, l'enfant qui naît a 1000 fois plus de chances de réaliser les objectifs de la charia qu'un enfant qui naît aujourd'hui en Irak ou en Syrie, et pas seulement, qu'un enfant qui naît au Congo, car cela ne concerne pas uniquement les enfants musulmans.

Vous dénoncez une « glaciation » de la part de certains musulmans, qui entretiendraient une « nuit de la pensée ». Qui sont-ils ?

C'est une poignée de personnes, je ne parlerais même pas de musulmans figés, mais plutôt d'une compréhension figée. Aujourd'hui, les musulmans font beaucoup référence au « salaf », voulant dire en arabe« ce qui précède », partant d'un propos du Prophète disant que le meilleur siècle était le sien, puis celui qui l'a suivi, puis celui qui l'a suivi. Je comprends pourquoi ces temps apparaissent comme les meilleurs pour les musulmans : ce sont les trois siècles pendant lesquels on va créer les premiers outils nécessaires à la compréhension des textes, à leur accès, ce que l’on va appeler plus tard les sciences islamiques, qui n’existaient pas en tant que telles, ni du vivant du Prophète, ni de celui des ses compagnons. Ces outils n'ont pas été révélés, et je déplore que nous en soyons aujourd'hui à sacraliser des sciences que des hommes comme vous et moi, aussi intelligents et surdoués qu’ils fussent, ont créées.

Sans pour autant renier ce bel héritage scientifique, lui être fidèle, c'est se lancer dans le même travail, c'est-à-dire essayer de relire les textes, enrichir lesdites sciences islamiques, en créer d’autres, avec l'épistèmé qui est la nôtre, c'est-à-dire les réalités sociales, démographiques, politiques, scientifiques qui participent aujourd'hui de la construction de notre façon de voir le monde. Nous ne pouvons pas accéder au Coran en utilisant les lunettes de gens qui ont vécu il y a quatorze siècles. Le texte est immuable, mais l'accès au texte ne l'est pas.

Vous dites que « l'islam est laïque par essence ». Pourquoi ?

L'islam est laïque parce qu'il n'y a que le Prophète qui pouvait déclarer recevoir des ordres divins. Toute personne, à part lui, peut voir sa parole acceptée ou rejetée. En islam, il n'y a jamais eu de monarchie absolue de droit divin, bien que des gens se soient arrogé le droit de commander aux autres. Le juge n'est pas le mufti, le parlementaire n'est pas un religieux, le président de la République non plus. Ainsi, l'islam est par essence laïque, car on n'a pas à recevoir un quelconque ordre se prévalant de Dieu. J'essaie de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Mais ma compréhension de ce qu'il a dit est une chose, ce qu'il a « vraiment » dit en est une autre. C’est foncièrement coranique. On n’a d’ailleurs pas le droit de dire avoir une compréhension exhaustive de la parole de Dieu. Un célèbre compagnon du Prophète disait, dans ce sens, qu’il se trouve dans le Coran des versets que seul le temps peut aider à comprendre. Pourquoi, sachant cela, accepter que des gens prennent nos méninges en otage, en nous disant que Dieu « veut » ou « dit que », sans passer cela dans le moule de notre raison, et sans surtout nous dire que le propos tenu n’est qu’une interprétation humaine de la parole divine ? (...)

L'Express, 28 octobre 2015

Elle n'a pas vu l'imam

En annulant sa participation, le 22 octobre à "Des paroles et des actes" (...), Marine Le Pen a échappé à un débat avec un interlocuteur qu'elle redoutait pour son talent, Mohamed Bajrafil, imam à Ivry, modéré et grand défenseur de la République. Son profil avait été décortiqué, à la demande de Marine Le Pen, par un de ses conseillers, Philippe Martel.

Oumma TV, 19 octobre 2015

France Culture, 8 octobre 2015

Les Matins

Débat entre Mohamed Bajrafil et Pierre Manent, animé par Guillaume Erner.

À écouter ici, à partir de 1 h 47.

Version vidéo ici, à partir de la dix-huitième minute.

Le Parisien (Essonne), 8 octobre 2015

L'imam défend "l'islam du XXIe siècle"

par Laurent Degradi

Imam à la mosquée de Vigneux et d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Mohamed Bajrafil se présente comme le défenseur d’un islam républicain et ouvert sur le XXIe siècle. Dans son livre Islam de France, l’an I, qui vient de sortir, ce linguiste et universitaire de 37 ans originaire des Comores, rétablit quelques vérités sur sa religion et renvoie dos à dos les extrémistes de tous camps.

Connaître sa religion. Voila la barrière la plus efficace contre la radicalisation, selon Mohamed Bajrafil. « Cette connaissance met chacun à l’abri de toute manipulation. L’exemple de Coulibaly et des frères Kouachi lors des attentats de Charlie Hebdo en est la preuve. Ces personnes étaient livrées à elles-mêmes. Les mosquées qui ont pignon sur rue ne sont pas fréquentées par des gens radicalisés. Ceux qui le sont n’assisteront jamais à mes prêches pour la simple raison que, pour eux, je ne suis pas musulman. »

Zaman France, 7 octobre 2015

Mohamed Bajrafil : "J'appelle à un retour au salafisme véritable"

propos recueillis par Fouad Bahri

Entretien vidéo à voir ici.

Imam, linguiste et auteur de l'ouvrage Islam de France, l'an I (éditions Plein jour), Mohamed Bajrafil a accordé à Zaman France un entretien exclusif. Le salafisme, le califat, la pluralité religieuse, la fondation al Kawakibi et la question israélo-palestinienne ont notamment été abordées. Focus.

(...) Pondéré mais avisé, Mohamed Bajrafil incarne la nouvelle génération de musulmans qualifiés sur le plan religieux et porteurs d'une double culture. Nourri de 17 années d'études en sciences religieuses, spécialiste du droit chafi'ite, il ne mâche pourtant pas ses mots et répond sans détour aux questions. « Si j'ai un reproche à faire au salafisme tel qu'il est aujourd'hui présenté, c'est le monolithisme de leur pensée. Souvent, les avis qu'il présente sont les avis dont il est lui-même convaincu et qu'il considère comme vrai alors que tous les autres avis seraient faux. C'est mon seul point d'achoppement avec eux », explique-t-il. Linguiste et admirateur de la culture française, Bajrafil cite Rousseau, La Fontaine et Aristote dans le texte et célèbre la liberté individuelle des croyants. « Mon credo est de laisser les personnes libres de choisir parmi les avis qui existent ce qu'elles estiment aller de pair avec ce qu'elles veulent car c'est une injonction du Prophète. »

Sur la question de la musique qui a fait récemment polémique, elle est autorisée par des centaines de savants, dit-il comme en réponse à l'imam de Brest Rachid Abou Hudeyfa, de tendance salafiste, qui postulait le contraire. « Ne pas être convaincu de cet avis ne doit pas t'autoriser à cacher ce que tu sais. Si tu ne sais, de grâce il faut garder le silence », poursuit-il.

Mais Bajrafil aime prendre ses intervenants à contre-pied et les cueillir là où ils s'y attendent le moins. Celui qui estimait il y a quelques mois que la France était un pays qui respectait la sharia, se revendique lui-aussi comme salafiste, mais un autre salafisme. « Je n'appelle pas à un nouveau discours. J'appelle à un retour au salafisme véritable. Celui de Mohamed 'Abduh et de Jamaldine al Afghani, entre autres, qui prônaient un travail de dépoussiérage de ce qu'est véritablement l'islam par un distinguo net de ce qui relève du culturel et du cultuel. Les deux se sont tellement entremêlés au fur et à mesure des siècles. Il existe aujourd'hui des questions de droit qui sont considérées limites comme relevant du dogme », assène-t-il, dépité par les polémiques incessantes qui défigurent le visage de l'islam. (...)

« En France on est dans une schizophrénie que j'ai du mal à comprendre. Un jour on nous dit : il y a des gens qui parlent en notre nom et qu'on a pas désigné. Ils ne parlent pas bien et ne connaissent pas l'islam. Mais dès que quelqu'un comme Tariq Ramadan, Nabil Ennasri ou d'autres parlent, on nous dit : c'est la franc-maçonnerie ! On veut quoi ? Que nous n'existions pas du tout. Pour ensuite continuer à se lamenter contre les médias, l'Etat français. Ceux qui sont nés ici ou qui connaissent les codes du pays, ceux qui sont de cette double culture occidentale et musulmane doivent prendre la parole. Mais dès qu'il se retrouvent au devant de la scène, on dit qu'ils sont cooptés », confie-t-il.

L'écrivain est néanmoins optimiste sur les capacités de l'islam et de son héritage de briller à nouveau. « Chacun de nous va apporter sa pierre à l'édifice pour que nous vivions ensemble. La Constitution de Médine garantissait pour la première fois de l'humanité la concitoyenneté alors que cette idée est très récente en France. Nous musulmans dont le Prophète est l'inventeur de la citoyenneté nous serions les derniers à la mettre en application ? », explique Bajrafil, qui insiste cependant sur un point essentiel dans son ouvrage : « En islam, il n'y a pas d'Etat religieux car personne n'a le droit de parler au nom de Dieu. Il n'y a pas de théocratie. »

Celui qui s'oppose fermement à l'importation en France du conflit israélo-palestinien de quelque bord que ce soit, rappelle également que l'antisémitisme est une « hérésie ». Alors, Mohamed Bajrafil, comment doit-on entrer dans le XXIe siècle ? « Un des défis du XXIe siècle est de ne pas reproduire des modèles qui ont échoué. La politique est en train d'être dépassée. Les élections n'intéressent plus personne. II y a peut-être une autre façon de faire société à laquelle réfléchir. »

Le Courrier de l'Atlas, 6 octobre 2015

Islam de France, l'an I, un livre nécessaire

par Chloé Juhel

« L’imaginaire français a du mal à se représenter la coexistence pacifique avec l’islam, alors même que nous l’observons tous les jours autour de nous ». Cette phrase résume bien le propose du livre de Mohamed Bajrafil, Islam de France, l’an I ; il est temps d’entrer dans le XXIe siècle, paru aux éditions Plein jour.

« A quoi pensent beaucoup de Français non musulmans quand ils pensent à l’islam ? A ces horreurs ». L’islam est perçu comme « une bête immonde » par un trop grand nombre de personnes. C’est pour cette raison que la nécessité d’écrire Islam de France, l’an I ; il est temps d’entrer dans le XXIe siècle s’est imposé à l’auteur. Mohamed Bajrafil dénonce le fait qu’un certain nombre de concepts de cette religion ont été « dévoyés de leur sens véritable ».

« Ce livre est un essai, au propre comme au figuré. Ni plus ni moins », nous précise d’emblée l’auteur. Une longue première partie est intitulée « L’islam pour les nuls », de quoi répondre notamment à ceux qui pensent que cette religion est violente. « Comment a-t-on pu, à ce point, ne pas lire ? », s’interroge Mohamed Bajrafil, avant de préciser plus loin que « tous ceux qui rabaissent l’islam sont obsédés par le passé ».

Au delà des considérations « techniques » sur l’islam, Mohamed Bajrafil prône un message de tolérance (...) mais aussi d’ouverture. Les medias ne sont pas les seuls responsables de la « mauvaise image » dont souffrent les musulmans. « Changeons d’abord, acceptons d’évoluer, sortons de la glaciation ! », écrit Mohamed Bajrafil.

Dans un de ses derniers chapitres intitulé « L’islam et la République », l’auteur rappelle que l’islam est « non seulement compatible avec la laïcité, mais il est laïque par essence ». Selon Mohamed Bajrafil, l’opposition entre les deux termes relève d’une « forme d’européano-centrisme ». Enfin, il dénonce ce qu’il appelle la « laïcitite », ceux que l’on appelle plus couramment les « laïcards » mais que l’auteur affuble de ce terme « parce que le suffixe « ite » désigne les maladies.

L’auteur est imam à Ivry-surSeine, docteur en linguistique, chargé de cours à l’université Paris-XII. Il est né aux Comores mais a grandi en France. Dans son livre, il dit qu’il est « devenu, mentalement, un Français, même si je n’ai pas rompu avec, bien sûr, mes origines » (…) « Et l’on voudrait que, dès lors qu’il s’agit de la religion, c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus important dans ma vie, je ne tienne aucun compte de ce que le fait de vivre en France m’a apporté ? ». Une question sous forme de réponse qui pourrait servir à bon nombre de politiques ces temps-ci.

TV5 Monde, 4 octobre 2015

RFI, 4 octobre 2015

France Maghreb 2, 2 octobre 2015

Canal +, 28 septembre 2015

LCI, 24 septembre 2015

Deux extraits de l'intervention de Mohamed Bajrafil dans le journal de 21 h 30, rubrique "Un livre, un jour" :

Pas de raison que l'islam et la République ne puissent pas aller de pair

Les musulmans de France veulent juste qu'on leur foute la paix

Sud Radio, 24 septembre 2015

L'Hebdo (Suisse), 23 septembre 2015

Mohamed Bajrafil, la carte contre les djihadistes flambeurs

par Antoine Menuisier

Il y a un avant et un après les attentats de janvier. Ce qui, chez les musulmans, ne se disait pas, ou peu et alors avec gêne, se dit désormais plus facilement. Comme si l’on s’était rendu

compte que se taire, non seulement n’empêcherait pas le pire d’arriver, voire contribuerait à ce qu’il advienne, mais que ne rien dire, c’était surtout continuer de se mentir à soi-même. «Convaincu

qu’il est des silences complices, j’ai pensé qu’il me revenait d’éclairer mes coreligionnaires sur ce que je crois être la vérité (…) », écrit Mohamed Bajrafil, dans son avant-propos à Islam

de France, l’an I, un essai qui sort aujourd’hui en librairie.

Imam à Ivry en banlieue parisienne, docteur en linguistique, Mohamed Bajrafil, né en 1978 aux Comores, incarne aux yeux de nombreux jeunes Français musulmans (mais pas tous) une parole légitime et

présentable: il ne bazarde pas toutes les traditions au nom de la modernité et il s’exprime parfaitement. (...)

Manifestement, son livre s’adresse davantage aux musulmans qu’aux non-musulmans. Ceux-ci y trouveront toutefois matière à s’instruire et à débattre, notamment de la notion de laïcité. Mohamed

Bajrafil entend «arracher le Coran des mains des criminels», fustige «l’hérésie antisémite», plaide pour la «réforme», «une nécessité vitale au cœur même de l’islam» et invite à la modération: «Il ne

saurait exister de pouvoir se réclamant de Dieu, sauf celui de Dieu lui-même.» Si, contrairement à d’autres «réformistes», il soutient que le port du foulard est «une obligation» pour la femme en

islam, il n’entend forcer aucune, dont sa fille, à s’en couvrir les cheveux.

Verbe érudit et visage gracieux, Mohamed Bajrafil apparaît en France comme l’une des dernières cartes capables de contrer le jeu des djihadistes flambeurs.

Rue 89, 14 septembre 2015

"Niveau CM2" : l'imam qui recadre les prédicateurs du Web

par Ramses Kefi

Mohamed Bajrafil est imam. Il prône le libre arbitre et une relecture des textes. Et tacle les ultra-conservateurs qui n’ont que « leur tchatche » et « leur accoutrement », et dont il réclame les diplômes.

Depuis un an, Mohamed Bajrafil, 36 ans, imam de la mosquée d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), est de plus en plus visible dans les médias traditionnels – France 2, RFI ou encore L’Obs, pour ne citer qu’eux. Sur YouTube aussi. Il n’y cartonne pas encore, mais sa chaîne est régulièrement alimentée.

La première vidéo de lui que j’ai regardée en entier est datée de décembre 2014. Un genre de coup de pression. L’objet de son courroux ? Le débat qui agite une frange de musulmans pratiquants, à savoir : « La musique est-elle licite ou pas en islam ? »

Durant sept minutes, il s’insurge contre des moralisateurs pas formés théologiquement, champions de l’austérité, de l’excommunication et de la fatwa futile.

Quand on s’est rencontrés, il m’a glissé : « Discuter de musique n’est pas du tout un problème. C’est d’en faire un débat interminable qui l’est, à l’heure où l’on parle de conquêtes de galaxies. » (...)

Mohamed Bajrafil est né aux Comores en 1978. Marié, père de quatre enfants. Il est docteur en linguistique, chargé de cours à l’université de Paris-XII et diplômé en théologie. Bajrafil, son deuxième prénom, est devenu son « nom de scène ». De prédicateur.

A notre rendez-vous, il a débarqué avec un manteau en cuir un poil à l’ancienne, un jean très simple et des chaussures de ville. Discret, donc. Notre premier échange, pas loin de sa maison d’édition :

« J’écris depuis toujours. Je me souviens avoir écrit un livre en sixième.

– En sixième année de fac ?

– Non, en sixième, au collège. Je le garde encore chez moi. C’était un livre à consonance politique. Je le reprendrai un jour. »

A l’âge de 16 ans, il dit avoir longuement écrit sur le wahhabisme. Des étudiants comoriens revenus d’Arabie saoudite tentaient de greffer un courant de pensée rigoriste à des populations majoritairement de tendance soufie. Violent et incohérent, dit-il, parce que « l’islam n’impose pas et n’exclut pas ».

Dans un autre registre, il gratte aussi des poèmes, postés à l’occasion sur sa page Facebook. (...)

Le 24 septembre, il sortira son premier bouquin, Islam de France, l'an I (éditions Plein Jour), sous-titré « Il est temps d’entrer dans le XXIe siècle ». Un livre à visée pédagogique. Une expérience déjà tentée par d’autres, mais lui estime pouvoir apporter quelque chose de plus.

A voir. De toute façon, il saura quoi dire pour le défendre.

Car il est intelligent et bon orateur. De longues diatribes, parfois très offensives, toujours claires, argumentées et ponctuées de proverbes, de citations de grands écrivains ou de maximes religieuses ou poétiques en arabe, qu’il traduit instantanément.

L’arabe, pour la légitimité. Chez lui, le CV est une obsession. Sur les réseaux sociaux, il le rappelle à ses détracteurs. Quand certains d’entre eux vont trop loin dans la critique, il lui arrive de leur demander leurs références. Les bouquins qu’ils ont lus.

D’ailleurs, il estime qu’il ne devrait même pas leur répondre : « Donc moi, j’obtiens un doctorat et étudie les sciences religieuses depuis mon enfance et je devrais débattre avec quelqu’un qui a un niveau de CM2 ? Ce n’est pas sérieux, on ne part pas des mêmes paradigmes. On débat pour s’enrichir. »

Quand on aborde le cas de prédicateurs ultra-conservateurs à la mode sur YouTube, il prédit leur fin dans dix ans au plus. « Leurs positions ne sont pas tenables, ils seront rattrapés par la réalité, vous verrez. »

« Je suis contre “le prêt-à-avaler”. L’islam nous enseigne plusieurs fondamentaux, dont le droit de douter. »

La différence entre lui et eux ? En substance, il explique que c’est son insistance sur la primauté de la réflexion, du libre-arbitre et bien sûr, son parcours : « Certains dont les vidéos YouTube dépassent un million [de vues, ndlr] passent six mois dans un pays pour étudier l’arabe, sans formation théologique ni juridique sur le droit musulman, et tirent leur légitimité de leur tchatche et de leur accoutrement. Ce n’est pas comme ça, mon grand ! Demandez-leur quels sont leurs diplômes ! A côté de cela, des savants reconnus, quel que soit leur courant de pensée, qui ont étudié la religion pendant 30-40 ans, passent pour des ringards. Le problème n’est pas tant ceux qui sont dans cette posture, mais ceux qui les écoutent. C’est ça qui ne tourne pas rond chez les musulmans. » (...)

D’où son appel à distinguer « islam universel et humaniste » et « islam identitaire », celui dont on se sert pour régler ses comptes avec la société, en adoptant certaines postures – vestimentaires ou rhétoriques –, plus pour des raisons sociales que religieuses : « En te distinguant, tu te fais remarquer. Je vois ça comme un appel du pied envers un pays dans lequel beaucoup sont nés, mais dans lequel ils ne se sentent pas considérés. Pourtant, on ne peut pas se servir de l’islam pour s’opposer aux autres. » (...)

En général, ce sont ses élèves qui s’occupent de sa communication sur les réseaux sociaux, même s’il lui arrive de tweeter lui-même.

Je lui ai demandé quelle était la plus-value pour un religieux de parler d’un sujet aussi clivant que l’islam en 140 signes. Et il a sorti le grand jeu : « Le meilleur des propos est celui qui est court, mais riche de sens. Prenez l’exemple du Coran. 300 versets à portée juridique, infiniment décuplés parce que confrontés à une myriade de cas. Un nombre fini de textes qu’il faut pouvoir appliquer sur un nombre infini de cas. »

Habile.

Dans sa mosquée, l’un de ses derniers prêches portait sur le sort des réfugiés :

« Pourquoi les mosquées ne bougent-elles pas ? Et pourquoi les églises appellent-elles à accueillir des réfugiés et nous, nous tardons ? Des initiatives se sont mises en marche, mais c’est tard. Peut-être qu’on estime qu’on n’est pas encore assez chez nous, je n’en sais rien. »