Sud Radio, 12 juin 2017

Le grand référendum

par Philippe David

"Abstentionnistes : les vrais opposants ?"

Fabrice Lardreau débat avec Damien Le Guay. À écouter ici.

La Repubblica, 28 mai 2017

Du villageois au « rurbain »

par Fabrice Lardreau

(version française)

Connaissez-vous Bruère-Allichamps ? Probablement non. Cette commune est pourtant considérée comme le centre géographique exact de la France. J’ai découvert ce village de 600 habitants, situé dans le département du Cher, à travers L’Argent de poche de François Truffaut, en 1976. J’avais dix ans. L’ouverture du film avait fasciné mon esprit d’enfant : le spectateur découvre un café, puis une place, plantée au milieu d’une route nationale où trône une colonne de pierre symbolisant le centre du pays, surmontée d’un drapeau tricolore.

Quarante ans plus tard, ma fascination est demeurée intacte. L’image, à travers ses perspectives et l’agencement de ses divers éléments, m’a semblé posséder une géométrie parfaite, comme si quelque chose se mettait en place. L’image d’une nation ? Mais laquelle ? Je me suis rendu sur place pour rencontrer les habitants et tenter de comprendre ce que signifie vivre au « centre exact » de la France… Je dois dire en toute sincérité, et sans aucune ironie, que ce voyage de 275 km jusqu’à Bruère-Allichamps, depuis Paris, est sans conteste le plus touchant et le plus instructif que j’ai jamais effectué. À l’heure d’Internet, à une époque où les moyens d’information et de communication n’ont jamais été si nombreux et puissants, il est frappant de voir combien on peut méconnaître son propre pays.

Mes rencontres avec les habitants, comme si données cartographiques et humaines s’assemblaient, m’ont permis d’esquisser un portrait de ce que l’on nomme le « Français moyen » – je préfère le terme de « médian ». Contrairement à l’image d’arrogance, parfois justifiée, il est vrai, que mes concitoyens véhiculent à l’étranger, j’ai croisé des hommes des femmes prudents et d’une profonde simplicité. Un peu fermés au premier abord, manifestant une certaine méfiance, mes interlocuteurs ont témoigné une générosité poignante et affectueuse.

Pour autant, comme l’ont souligné tous les anciens du village, Bruère-Allichamps, qui possède un riche patrimoine historique et un tissu associatif dynamique, est devenu une « cité-dortoir ». L’anonymat des grandes villes s’est développé dans cette commune rurale. « Les jeunes couples qui s’installent ici ne cherchent plus à s’intégrer, m’a-t-on expliqué, ils se suffisent à eux-mêmes. Il n’y a plus le même intérêt pour la vie du village. Ce n’est plus vraiment la campagne… » Ce phénomène est-il propre à la France ? J’ignore par exemple ce qu’il en est dans les villages italiens équivalents ou dans ceux d’autres pays européens. Une de mes interlocutrices, d’origine anglaise, m’a expliqué que la vie sociale et les liens communautaires étaient plus développés dans les villages de Grande-Bretagne. Que se passe-t-il dans les campagnes françaises ?

Bruère-Allichamps est emblématique d’une mutation fondamentale de notre société engagée depuis une trentaine d’années : le village appartient à ce que le géographe Christophe Guilluy a nommé récemment « la France périphérique ». Contrairement à la campagne bourguignonne où j’ai grandi dans les années 1970, peuplée d’agriculteurs et d’éleveurs ayant toujours eu un lien avec la terre, les campagnes d’aujourd’hui sont majoritairement peuplées de familles ouvrières ou issues des classes populaires. Chassées des villes où le coût de la vie est devenu inabordable, ces populations sont allées au-delà des banlieues dans des zones « périurbaines ». On qualifie ce citoyen d’un nouveau type de « rurbain » (rural et urbain). Le « rurbain » français vit au vert mais travaille en ville. De ce point de vue, Bruère-Allichamps est exemplaire : en 2012, les ouvriers représentaient 40% de la population active et les agriculteurs… 0%. La plupart des villageois vont travailler dans les villes de Bourges, Montluçon ou Vierzon, faisant parfois jusqu’à 150 km par jour pour gagner leur lieu de travail.

Ces espaces périurbains rassemblent aujourd’hui près de 80% des classes populaires. Or, il est frappant d’observer combien cette nouvelle cartographie sociologique recoupe la cartographie électorale : c’est en effet dans ces territoires que l’extrême droite enregistre depuis une quinzaine d’années une progression spectaculaire. Le premier tour de la présidentielle, à l’image de ce qui s’est produit aux Etats-Unis avec Trump ou en Angleterre pour le Brexit, confirme l’idée d’un pays coupé entre villes et campagnes. Marine Le Pen (dont le parti avait totalisé 40% des suffrages lors des Régionales de 2015), est arrivée en tête le 23 avril dernier à Bruère-Allichamps avec 29% des suffrages. À titre d’exemple, dans ma commune de Bourg-la-Reine, près de Paris, elle a atteint… 5%.

Comment en sommes-nous arrivés là ? J’ai longtemps fait partie des urbains qui ne comprenaient pas, ou ne voulaient pas comprendre ce phénomène, imaginant la campagne telle que je la connaissais il y a trente-cinq ans : prospère, champêtre et (relativement) protégée. Frappées de plein fouet par la crise et la désindustrialisation, habitant des secteurs sans transports, commerçants ni services publics, ces classes populaires ont aujourd’hui un profond sentiment d’abandon que l’extrême droite a su canaliser, fustigeant l’Europe, la mondialisation, les étrangers et les « élites » parisiennes…

Je n’ai ressenti ni agressivité, ni ressentiment à l’égard de la capitale à Bruère-Allichamps, mais l’impression d’une distance. « Paris c’est loin, m’a-t-on dit, c’est l’autre bout du monde… », comme si nous vivions dans des pays différents, des pays, séparés par une frontière, qui ne communiqueraient plus. Il est temps, je crois, de renouer le dialogue dans mon pays. On se satisfait trop souvent de clichés réducteurs, profitant aux promoteurs de l’affrontement : d’un côté les bobos intellos ; de l’autre les ploucs ignorants. L’élection d’Emmanuel Macron, ce dimanche 7 mai, que j’espère à titre personnel la plus nette possible, ne doit pas se limiter à la victoire d’un camp. Loin d’être un dénouement, elle marque au contraire le début d’un travail urgent et colossal : réconcilier ces deux pays – mon pays.

Sud Radio, 23 mai 2017

Philippe David dans tous ses états

par Philippe David et Françoise Degois

Interview de Fabrice Lardreau à écouter ici, à partir de 27 min. 50 sec.

Babelio, 4 mai 2017

par Pierre Krause (Bibalice)

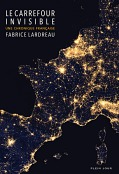

Dans cet essai paru aux éditions Plein Jour, Fabrice Lardreau entend étudier les Français. Pas de n'importe quels Français mais ces Français que l'on appelle "moyens" qui peuplent la

"vraie" France et dont raffolent les hommes politiques, car loin de Paris et des préoccupations futiles des "bobos-hipsters". Fabrice Lardreau a décidé de voir exactement de quelle France

il s'agit quand on parle de cette France-là. Ne se revendique-t-il pas "moyen" lui aussi ? Mais qui est-il exactement et quel est donc ce peuple qui est aussi le sien ?

L'auteur s'est rendu dans un village qui a une grande importance à ses yeux, le village de Bruère-Allichamps qui non seulement est le centre exact de la France selon plusieurs mesures (toutes

sujettes à caution mais peu importe) mais qui est également au coeur du film L'Argent de poche de François Truffaut, un film qui le fascine depuis de longues années. C'est que située

ainsi au carrefour de la France et de son propre imaginaire de Français moyen, ce village lui permettra peut-être de révéler son identité profonde et comprendre exactement ce que l'on entend quand on

parle des Français. (...)

Comment comprendre quoi que ce soit si on ne le réfléchit pas à la lumière de sa propre expérience, ses propres visions ou illusions ? Si parler des autres revient de toute manière souvent à parler

de soi, à parler des autres à travers ses propres yeux, ses propres expériences, ses propres insuffisances à véritablement comprendre l'autre, la dimension autobiographique est souvent absente ou

disons cachée des essais qui peuplent les librairies. L'objectivité recherchée est pourtant bien illusoire. Dans ce livre, on comprend dès la deuxième page que Fabrice Lardreau ne sera pas

seulement l'enquêteur mais également l'objet de son enquête.

Une enquête qui prend plusieurs formes. L'auteur explore une certaine France mythologique à travers le film L'Argent de poche de Truffaut dont l'action commence dans ce village (les films

issus ou sur un pays ne sont-ils pas des éléments de cohésion nationale, de fabrique d'une certaine société, dans le sens où ils fabriquent une mythologie commune) ; une France politique avec une

analyse de l'auteur des résultats de plusieurs votes de la commune ; une France géographique avec une étude des différents lieux qui font la vie des habitants : le café du village - dont les

propriétaires sont interrogés -, le restaurant, les places importantes ; une France sociale aussi. Les habitudes des habitants, leurs relations le rapport des uns et des autres est ainsi disséqué,

avec toujours, sur le côté cette mise en relation avec les propres habitudes de l'auteur, ses propres souvenirs. le tout avec humour souvent et nostalgie parfois.

C'est au final un essai passionnant d'un auteur curieux qui permet, loin des phantasmes et des certitudes des politiciens, d'appréhender le coeur de la France et des Français. A travers le portrait

de ce village et, en creux, de cet auteur, c'est toute une vie qui se dévoile. C'est une vision, celle de l'auteur, donc. Peut-être en avez-vous une autre mais vous vous retrouverez certainement

quelque part au milieu de ce carrefour invisible.

Lire, mai 2017

Pile au milieu !

par Baptiste Liger

Une enquête touchante dans le village du tournage de L’Argent de poche de Truffaut.

Le village de Bruère-Allichamps peut remercier Adolphe-Laurent Joanne. Dans son Dictionnaire géographique, administratif, postal de la France, celui-ci a en effet décrété en 1869 que « le centre géométrique de la France, autant qu’on peut en déterminer un, se trouve (…) » (…) dans cette petite bourgade connue pour avoir été, aussi, le lieu de tournage de L’Argent de poche de François Truffaut. Fabrice Lardreau n’a jamais oublié cette belle chronique enfantine, qu’il avait vue à sa sortie en 1976. Aujourd’hui journaliste spécialisé dans la montagne et romancier proche de Michel Houellebecq, il a décidé de retourner sur les lieux quatre décennies plus tard et de décrire ce qu’est le « centre exact » de la France. Surtout, « qui sont les habitants de Bruère-Allichamps » et « comment ils vivent ».

Mêlant le récit intime et l’enquête, Le Carrefour invisible nous permet de retrouver quelques-uns des protagonistes du film de Truffaut et nous fait découvrir un coin de France qui, sociologiquement et économiquement, a bien changé. Le Café du Commerce est certes toujours là, tout comme la « colonne », classée « monument historique », mais la population n’est plus la même. À travers une série de portraits d’une remarquable justesse, Lardreau saisit ce qu’on appelle (à raison ou à tort) la « classe moyenne » – celle-là même dont on dit que le « déclassement » l’a entraînée vers le FN. Il en résulte un ouvrage digne, prouvant qu’on peut mettre en avant la carte et le territoire sans pour autant oublier l’humain.

Le Point, 20 avril 2017

La France du milieu

par Sophie Pujas

Comment raconter l'histoire de ceux qui n'en ont pas ? C'est le pari de l'écrivain Fabrice Lardreau dans Le Carrefour invisible, reportage littéraire aussi sensible qu'éclairant. « L'existence est jugée à l'aune du succès ou de la faillite les plus complets. On parle moins des gens ordinaires, comme si leur vie allait de soi - comme si elle n'existait pas. J'éprouve une certaine tendresse pour ces personnages des classes moyennes. » Il a choisi de plonger dans la vie quotidienne de Bruère-Allichamps. Ce village du Cher a deux particularités notables : être reconnu comme le centre exact de la France et avoir été l'un des lieux du tournage de L'Argent de poche de François Truffaut. (...) Fabrice Lardreau entrelace rencontres sur le vif et fragments autobiographiques portés par le goût de la digression et d'un humour discret. Pas à pas, en sondant chaque destin, il brosse le portrait de cet insaisissable « Français moyen » cher aux sociologues et aux instituts de sondage.

L'Express, 29 mars 2017

Le Carrefour invisible

par Jérôme Dupuis

(...) Bruère-Allichamps, dans le Cher, a la double particularité d'être le centre géographique de la France et d'avoir servi de décor à L'Argent de poche, de Truffaut, en 1975. Quarante ans plus tard, Fabrice Lardreau est parti à la rencontre des "vrais gens" de cette commune : patron de café, retraités, ex-Parisiens... Il en a tiré un livre délicat et inclassable, qui ausculte les petits bonheurs, les nostalgies et les peurs de ce terroir plus rural et paisible que la "France périphérique" du géographe Christophe Guilluy mais qui, suprise, vote à 40 % pour le Front national. Ce n'est pas un livre spectaculaire. Toutefois, à quelque semaine de la présidentielle, il dresse un portrait subtil et précieux d'une certaine France invisible que l'on finirait presque par oublier.

Le Berry républicain, 7 mars 2017

"Renouer le dialogue en France"

propos recueillis par Willem van de Kraats

L'écrivain Fabrice Lardreau s'est immergé à Bruère-Allichamps, dans le Cher, pour approcher la définition du "Français moyen".

Dans cette commune considérée comme le centre exact de la France, Fabrice Lardreau a rencontré les habitants de cette France périphérique, au sein de laquelle le vote frontiste ne cesse d'enfler.

Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Bruère-Allichamps ?

C'est la concrétisation d'un projet consacré à la France médiane, qui vit avec le revenu médian, en 2016 estimé à 1 700 euros. Et Bruère-Allichamps correspondait à cette idée sous-jacente d'observer un échantillon représentatif du pays. (...)

Comment expliquez-vous la progression du vote Front national dans ces communes rurales ?

Je ne voudrais pas résumer à un vote FN cette commune, dont les habitants ont envie de faire des choses. Mais Bruère est éminemment représentative du vote frontiste en milieu rural, dont on observe l'évolution depuis 2002. Pourquoi, dans ces campagnes sans violence ni immigration, opte-t-on pour l'extrême droite ? Parce que nous assistons à une mutation sociologique de ces communes, avec l'arrivée de plus en plus d'ouvriers, de classes populaires, qui n'ont plus les moyens d'habiter en ville ni même en banlieue. Ces zones "périurbaines", peuplées de "rurbains", sont victimes d'une grande perte de lien social. Leur mode de vie transpose désormais l'anonymat des villes. Et le sentiment d'abandon y est grandissant.

Comment rétablir le lien avec ces zones périphériques ?

Face à la défiance, voire l'hostilité, à l'égard de la classe politique, du "système", selon la formule de certains candidats, il faut renouer le dialogue en France. On ne se parle plus. On se satisfait de clichés. Il y aurait d'un côté les bobos intellos, de l'autre les beaufs et les ploucs. C'est un simplisme dangereux, et on en voit la traduction électorale. Il faut combattre les différences, que la politique populiste veut exacerber, particulièrement chez les populations les plus fragiles. Nos milieux ne sont pas si éloignés et irréconciliables que le prétendent les promoteurs de l'affrontement.

France Bleu Berry, 6 mars 2017

Libération, 2 février 2017

Fabrice Lardreau : « La montagne fonctionne très bien avec l'écriture »

par Frédérique Roussel

Dans la revue de la Fédération des clubs alpins, l’écrivain Fabrice Lardreau mène depuis douze ans des entretiens avec des auteurs français et étrangers proches de la montagne. Sujet où affleure l’intime.

Presque logiquement, Fabrice Lardreau travaille à la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), à Paris. Pas de sommet en perspective, si ce n’est la légère côte de l’avenue de Laumière. «Vous verrez, vous pourrez admirer le plus grand ficus du monde !» avait-il lancé, au téléphone. En effet, la plante en question a profité du patio profond et élevé des lieux pour prendre ses aises au fil des années. Elle était déjà là avant que Fabrice Lardreau ne pose son sac en 1998. Originaire de Bourg-la-Reine, dans la banlieue sud de Paris, cet ancien étudiant du Celsa, aujourd’hui 50 ans, a suivi le modèle du ficus en incrustant ses portraits au fil des années dans les pages de la revue de la FFCAM, La Montagne & Alpinisme. Et en étoffant livre après livre sa bibliographie personnelle. Son onzième titre (dont sept romans), sort en mars (Le Carrefour invisible, Editions Plein Jour). Le journaliste se double ainsi d’un écrivain de longue date qui a éclos juste avant la trentaine.

«J’ai créé la rubrique "Portraits" dans la revue pour essayer de comprendre en quoi la montagne est importante dans la vie d’écrivains ou d’artistes», raconte Fabrice Lardreau. Il y a songé après sa première rencontre avec Philippe Claudel (La Montagne & Alpinisme, automne 2005). L’auteur des Ames grises, alpiniste chevronné, lui disait : «La montagne a une puissance d’appel inégalée ; elle recèle une dimension profonde, mystérieuse, mais a aussi une part très enfantine.» Pourquoi ne pas faire parler des personnalités sur leur rapport à la montagne même s’ils ne sont pas connus pour ça ? Le journaliste de montagne réalise depuis presque douze ans quatre entretiens par an. Sur le total, il y a quelque trente écrivains comme David Vann, Ian McEwan, Belinda Cannone, Emmanuel Carrère, Rick Bass… Céline Minard dans le numéro qui sort en mars.

Quelques rapprochements se sont fait jour. Ainsi, «la montagne fonctionne très bien avec l’écriture, poursuit Fabrice Lardreau. Les auteurs sont majoritairement des gens horizontaux, des randonneurs, rarement des adeptes de l’escalade.» Emmanuel Carrère parle d’une question de souffle et de pas avec une partie finale dans les deux cas qui s’accélère un peu après les tâtonnements du début. L’auteur de D’autres vies que la mienne va chaque année marcher avec un ami en Suisse dans le Valais. Mais d’autres préfèrent s’y rendre seuls pour écrire ; la marche et le silence soutenant la mise en place de la narration. Dans l’entretien qu’elle a donné à Fabrice Lardreau, Belinda Cannone estime que la montagne est un espace prisé par les écrivains parce qu’on peut s’y concentrer. «Woodworth parlait de synergie entre la métrie de ses poèmes et la longueur de ses pas, ajoute-t-il. L’esprit et le corps se calent sur un rythme commun.» Le rapport à l’espace se calque sur un rapport à l’écrit. (...)

Fabrice Lardreau aurait pu s’interviewer lui-même… Un écrivain-journaliste-montagnard. A 10 ans, il découvrait les joies de la rando avec son père, membre du Club alpin français et puis marchait avec lui tous les ans dans les Hautes-Alpes, mais aussi en Autriche et en Suisse. L’adulte essaye chaque année un nouveau massif. Il y a trois ans, c’était le Canigou dans les Pyrénées-Orientales. «C’est une randonnée sublime qui traverse des paysages très différents. Je suis partie au petit matin, et j’ai enfilé la course en quatre heures.» L’année dernière, Fabrice Lardreau a fait le massif du Pilat, il est passé au «fabuleux» col de la Croix-Morand que chante Jean-Louis Murat. «Dans les massifs, la vue porte extrêmement loin. Du Pilat à 1 400 mètres, on voit jusqu’aux Alpes. La sensation physique de voir le monde, avec des plans et des arrière-plans.»

L’écrivain a poussé tôt la porte de la revue L’Atelier du roman. Il était soutenu par Michel Houellebecq dès son deuxième roman, Une fuite ordinaire. «La montagne m’a amené à m’intéresser à des choses de grande haleine, au roman comme grande randonnée. Mes livres et portraits se situent dans la suite logique de l’été 1975.» A l’été 1975, à 10 ans, Fabrice Lardreau appréciait sa première ascension au sommet du mont Buet. Cet été-là, Truffaut tournait L’Argent de poche qui démarre à Bruère-Allichamps, le centre exact de la France. Cette France médiane est le sujet de son prochain livre.